電影《南京照相館》自7月25日上映以來,引發(fā)觀眾觀影熱潮,叫好又叫座。從攝影的角度來看,它填補了一項重要空白——《南京照相館》是中國電影史上第一部深刻揭示攝影本體價值的影片。

影片以一間小小的照相館為微觀切口,承載起南京大屠殺的宏大歷史敘事。當照片成為日軍侵華的“鐵證”,當鏡頭成為平民百姓反抗暴行的“武器”,我們得以洞見攝影最本質(zhì)、最震撼的力量——它不僅是藝術的表達,更是歷史的眼睛,是時代變遷最忠實的記錄者。這種獨特的媒介屬性,讓攝影在守護歷史真相、傳承民族記憶方面彰顯出無可替代的核心價值,正如影片中那些被膠片凝固的瞬間,終將穿透歲月塵埃,照亮我們前行的道路。

光影凝固的時空切片:攝影成為歷史的鐵證

影片中,1937年寒冬,南京吉祥照相館(門牌號1937)里發(fā)生的一切驚心動魄:郵差阿昌為求活命冒充照相館學徒,被日軍攝影師逼迫沖洗底片,暗房的紅光里,顯影液如血液般在底片上流淌,一張張記錄日軍屠城暴行的罪證照片逐漸浮現(xiàn)。照相館眾人舍命保存、轉(zhuǎn)運底片,最終讓這些照片成為審判日本戰(zhàn)犯的關鍵物證。這些情節(jié)并非虛構(gòu),而是取材于真實歷史事件——1938年,南京華東照相館15歲學徒羅瑾,在沖洗日軍膠卷時,被底片上觸目驚心的暴行畫面所震驚,為了保存證據(jù),他偷偷加洗了30余張照片,精選16張制成相冊,并設計了相冊封面:左上方畫了兩顆鮮紅的心臟,右下方一把利刃直刺心臟,鮮血淋漓,右上角寫了一個大大的“恥”字。后來,相冊輾轉(zhuǎn)到另一位愛國青年吳旋手中,最終在1946年成為南京審判日本戰(zhàn)犯軍事法庭上審判戰(zhàn)犯谷壽夫的“京字第一號證據(jù)”。

南京大屠殺案“京字第一號證據(jù)”原件

照片為何具有如此無可辯駁的力量?因為攝影是對現(xiàn)實世界最直接、最具象的凝固。不同于繪畫的想象性創(chuàng)作、文學的語言重構(gòu),相機快門按下的0.01秒,便永久鎖死了特定時空下的真實場景,正如蘇珊·桑塔格在《論攝影》中所言:“一張照片可作為某件發(fā)生過的事情的不容質(zhì)疑的證據(jù)。”當日本士兵舉起相機拍攝屠殺、奸淫、搶劫的場面時,鏡頭已成為他們罪行的忠實記錄者;而羅瑾、吳旋拼命守護的日軍罪行照片,如同埋下的“時間膠囊”,跨越戰(zhàn)火與歲月,將侵略者的丑惡嘴臉永久封印。當谷壽夫面對相冊中自己部隊的暴行照片時,“面色變,慌亂不能自持”,正是對攝影“有圖有真相”“記錄即鐵證”的最好詮釋。影片的英文名“Dead to Rights”,意為“鐵證如山”,精準呼應了攝影的客觀真實性。相片上凝固的血跡無法篡改,定格的暴行不容否認——在影像面前,任何試圖歪曲歷史的企圖都將不攻自破。

攝影作為歷史鐵證的力量,在人類社會發(fā)展的重大歷史進程中反復顯現(xiàn):羅伯特·卡帕捕捉的《倒下的士兵》的生死瞬間,尤金·史密斯鏡頭下水俁病患者的無聲控訴,黃功吾定格的越戰(zhàn)中小女孩赤身奔逃的身影,抗美援朝戰(zhàn)地攝影師張崇岫拍攝的志愿軍戰(zhàn)士如猛虎下山般撲向敵軍的激戰(zhàn)場面……這些凝固的時空切片,以其不容篡改的現(xiàn)場感,構(gòu)筑起對抗歷史虛無主義的最強盾牌。這些照片不僅屬于過去,更指向未來,是警示后人的永恒鐘鳴:歷史不容遺忘,真相終將顯影。

鏡頭后的凝視:照片的多重象征意義

曾經(jīng)掛在吉祥照相館墻上的,是一張張幸福的笑臉,定格著闔家團圓、兒女雙全、壽比南山的溫暖瞬間。然而,南京淪陷的炮火無情地撕裂了這一切。日本攝影師強迫林毓秀懷抱剛被日軍摔死的嬰兒拍攝“親善照”,也讓鏡頭成了強權掩蓋真相、制造謊言的冰冷機器。

日本攝影師伊藤秀夫拍攝“親善照”

日本攝影師擺拍的“親善照”

在黑暗與屈辱中,攝影的另一重象征意義被照相館老板老金悲壯地喚起。與妻女訣別之際,面對女兒“還有很多地方?jīng)]去過”的遺憾,老金毅然拉動背景布,北平故宮、天津勸業(yè)場、杭州西湖、上海城隍廟、武漢黃鶴樓、萬里長城等次第展開。美麗的風景與破碎的現(xiàn)實交織,眾人眼含熱淚,齊聲高呼“大好河山,寸土不讓”。背景布成了一面鏡子,照見侵華日軍的冷血和殘暴,也照見普通百姓對祖國的眷戀和深情。攝影在此刻超越了記錄功能,升華為守護家園、銘記山河的精神圖騰。

照片從“戰(zhàn)利品”到“審判書”的終極轉(zhuǎn)換,體現(xiàn)在其最終成為平民手中控訴罪惡、捍衛(wèi)尊嚴的武器。導演申奧說:“開槍射擊和拍照的英文單詞都是shoot,暴行的實施和記錄形成呼應。照片此時是日軍的戰(zhàn)利品,但也將成為他們的罪證。”為掩護林毓秀和兒子逃離敵占區(qū),老金手持相機從容走向日軍,高喊:“老子就是拍照片的!”老金的飾演者王驍對此的解讀一針見血:“面對刺刀,無憾的老金不會懼怕,面對手無寸鐵的民眾,持刀者才應懼怕。”此刻,相機已非工具,而是對侵略者無聲卻最有力的控訴。影片結(jié)尾處,林毓秀在戰(zhàn)犯谷壽夫被處決時舉起相機的定格瞬間,完成了這一象征的終極確認——影像化作了捍衛(wèi)尊嚴與正義的“子彈”,是對犧牲同胞最莊重的交代。按下快門,即是宣告歷史不容篡改的審判。

照片之所以能完成這種逆襲,源于它對個體命運的平等尊重。《南京照相館》沒有聚焦大人物,而是將鏡頭對準了郵差、演員、逃兵、照相館老板等這些“歷史的配角”。影片通過照片串聯(lián)起跌宕起伏的情節(jié),生動展現(xiàn)了亂世中小人物從求生本能到家國大義的覺醒歷程。郵差阿昌喊出自己的編號“1213”(指向大屠殺起始日1937年12月13日),象征性地宣告:每一個普通人,都是歷史的見證者與記錄者。這些手無寸鐵的小人物,在小小的暗房里,進行著一場驚天動地的戰(zhàn)爭。他們的抗爭沒有硝煙,卻比炮火更有力量;他們的記錄靜默無聲,卻比驚雷更震撼人心。這正是攝影的魔力:它將宏大的國家敘事落地為鮮活的生命體驗,讓30萬遇難者不再是冰冷數(shù)字,而是阿昌的街坊、毓秀的伙伴、存義的弟弟。這種“平民史觀”深刻呼應了攝影的本真——歷史,正是由無數(shù)普通人在時空轉(zhuǎn)換中用影像共同“顯影”而成。恰如老攝影家徐永輝70余年跟蹤拍攝的一戶人家四代人的家庭合影,成為新中國變遷的視覺史詩;解海龍鏡頭下的“大眼睛”,推動了希望工程的時代浪潮——普通人用鏡頭書寫的,正是最真實、最磅礴的歷史底稿。

小人物的抗爭和覺醒

攝影的當代使命:人人都是“歷史底片”的守護者

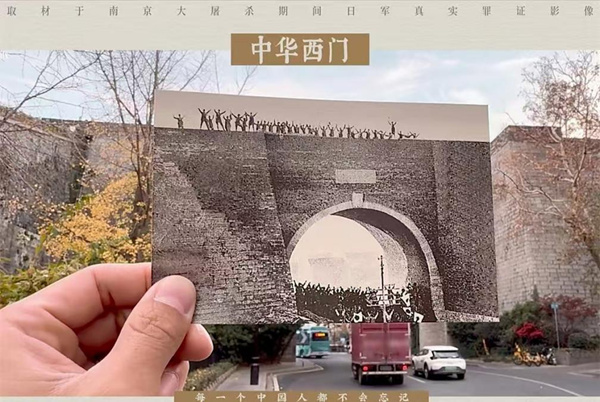

電影結(jié)尾的彩蛋頗具深意:昔日南京的斷壁殘垣與今日南京的車水馬龍在畫面中重疊,戰(zhàn)火中用生命守護的底片上,終于照進了藍天白云、歲月靜好。這一設計讓攝影的時空穿透力驟然凸顯——歷史影像的價值,在于讓當下成為歷史的延續(xù)。走出影院,我們或許會重新審視手中的相機或手機——它們不僅僅是娛樂的工具,更是書寫歷史的“筆”與映照現(xiàn)實的“鏡”。從羅瑾暗房里那批從“戰(zhàn)利品”逆襲為“審判書”的底片,到今天我們手機里的千萬張照片,攝影始終在做同一件事:以鏡頭為錨,在流逝的時光長河中,釘住那些不能被遺忘的瞬間。

今昔對比下的南京中華西門

戰(zhàn)火硝煙散去,攝影的記錄功能并未褪色。導演申奧說:“希望看完電影的每一位觀眾都能化悲憤為力量,去感受當下的美好”,這恰恰點明了和平年代鏡頭的方向。相比于其他藝術門類,攝影的獨特魅力在于它的即時性、日常性、普遍性。從普通人鏡頭下的市井煙火、傳統(tǒng)技藝、山川美景,到專業(yè)攝影師聚焦的抗震救災、脫貧攻堅、國家慶典等重大時刻的動人瞬間,乃至一張張全家福、一次次網(wǎng)紅打卡,都在為歷史存證。這些看似瑣碎的日常影像,終將在歲月中顯影,共同拼貼出當代的《清明上河圖》。

“照張相吧!”——這句從1937年煉獄中傳來的呼喚,今日依然振聾發(fā)聵。電影中老金那臺記錄日軍暴行的相機,同樣定格過戰(zhàn)前南京的煙火溫情、春夏秋冬。當《南京照相館》片尾浮現(xiàn)出“銘記歷史,吾輩自強”時,我們驀然領悟:真正的攝影從不在鏡頭本身,而在鏡頭后的那顆心。在短視頻主導的時代,我們尤需重拾攝影的本真價值,不必刻意追求構(gòu)圖的完美,不必執(zhí)著于設備的高端,只要用心捕捉值得銘記的瞬間,凡人微光也能聚成歷史星芒。

“照張相吧!”——第一張也是最后一張全家福,笑臉定格在大好河山前

照張相吧!為胡同口蒸騰著熱氣的早點攤、為父母鬢角新添的銀絲、為晨光中孩童奔跑的身姿、為雨后初晴的彩虹、為陌生人善意的笑容……按下快門,就是按下時光的保存鍵。當我們的子孫后代翻閱相冊時,他們不僅能看到祖輩生活的樣貌,更能觸摸到一個時代的溫度。